La giornalista venezuelana Lis Sánchez è arrivata a Roma in una fredda giornata di gennaio nel 2014. Dal 6 marzo di quest’anno è confinata in casa sua a causa della propagazione del coronavirus, che in Italia ha già tolto la vita a 4032 persone fino a venerdì 20 marzo. Richiamando alla mente i primi giorni del suo isolamento, riflette sulle parole che l’hanno sostenuta.

La giornalista venezuelana Lis Sánchez è arrivata a Roma in una fredda giornata di gennaio nel 2014. Dal 6 marzo di quest’anno è confinata in casa sua a causa della propagazione del coronavirus, che in Italia ha già tolto la vita a 4032 persone fino a venerdì 20 marzo. Richiamando alla mente i primi giorni del suo isolamento, riflette sulle parole che l’hanno sostenuta.

Per prendere frutta e ortaggi era obbligatorio indossare guanti di lattice. Oramai dopo 10 giorni di isolamento cominciavo a sentire le mie mani un po’ secche, ma comunque li indossavo. Arance, pomodori, un mango e un avocado. Erano segnati sulla mia lista. Da quando il coronavirus ci aveva confinati in casa, uscivo solo per lo stretto necessario. Era un martedì, il 17 marzo 2020. Dodici persone in fila attendevano il proprio turno fuori dal supermercato. I lavoratori indossavano mascherine, la maggioranza dei clienti lo stesso, ma io no. L’Organizzazione Mondiale della Sanità aveva raccomandato che la mascherina fosse indossata solo da coloro che avevano contratto il Covid-19 o che sospettavano di essere infetti.

Vedendo la scena, ho pensato di nuovo a come questa pandemia – dichiarata dall’OMS l’11 marzo – abbia causato lo sfacelo nella nostra quotidianità. E di nuovo ricordai quella notizia che, ai primi di gennaio, lessi dal mio divano con incredulità: la città di Wuham, in Cina, era devastata dal panico per i numeri allarmanti degli infetti da una malattia nuova e di facile diffusione. Lessi che avevano costruito un intero ospedale in 10 giorni. Che alcuni corpi erano abbandonati nelle strade. Che la gente restava chiusa in casa.

Mai mi sarebbe venuto in mente che Roma, la città in cui vivo, si sarebbe potuta trasformare in una cartolina simile a quella. E invece a metà febbraio l’Italia confermò due casi positivi al coronavirus. Di lì a poco, nel nord del paese, si registrarono altri 16 contagi in un unico giorno. Poi 66. E da allora l’aumento è diventato inarrestabile: il contagio avanza alla velocità degli starnuti.

Il primo decreto del Governo Italiano per arrestare questo focolaio arrivò inaspettato mentre ero nel mio ufficio mercoledì 4 marzo. Le misure adottate in precedenza nelle regioni Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto, adesso si estendevano a tutto il paese: la mobilità sarebbe stata ridotta, si sarebbero limitate le attività commerciali, culturali e sportive, le scuole sarebbero rimaste chiuse per due settimane e a chiunque veniva raccomandato il telelavoro.

C’era confusione, disinformazione. Non avevo mai visto nulla di simile.

Sono venezuelana. Sono arrivata a Roma il due gennaio 2014. Era inverno. Portavo con me quattro valigie, due figli – una di quasi due anni e l’altro di cinque –, un marito, un passaporto venezuelano e una carriera da giornalista per ripartire da capo, dopo 12 anni sul campo. Era oramai il terzo paese in cui avrei dovuto vivere senza averlo scelto. E questa volta perché mio marito doveva spostarsi nella sede italiana.

Non volevo vivere di nuovo in un paese che non avevo scelto. Ma allo stesso tempo non avevo un paese in cui ritornare. E così accettai di rimanere qui. Con gli anni, molto è cambiato. Non sono più sposata. E Roma ed io abbiamo sviluppato una relazione più salda, un linguaggio comune, come quello tra innamorati.

Lavoro per l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura. Siamo abituati ad affrontare storie difficili di paesi in crisi. Ora l’Italia era un paese in crisi. In ufficio avevano disposto il telelavoro dal venerdì 6 marzo. La chiusura delle scuole non sarebbe stata un dramma per me, perché sarei potuta restare a casa con i miei figli.

Il giorno dopo fui sopraffatta da un raffreddore, così i bambini andarono a casa del padre. Per sicurezza volli isolarmi volontariamente, pur non avendo i sintomi del coronavirus. Era solo un raffreddore senza febbre né mal di gola, ma un intenso mal di testa e stanchezza. Fu questo infiacchimento che non mi permise di vedere la conferenza stampa in cui, l’8 marzo, decretarono l’intero territorio nazionale “zona protetta”: il virus si stava diffondendo come una macchia di inchiostro rosso, scorrendo da nord a sud sulla mappa italiana.

Il giorno dopo fui sopraffatta da un raffreddore, così i bambini andarono a casa del padre. Per sicurezza volli isolarmi volontariamente, pur non avendo i sintomi del coronavirus. Era solo un raffreddore senza febbre né mal di gola, ma un intenso mal di testa e stanchezza. Fu questo infiacchimento che non mi permise di vedere la conferenza stampa in cui, l’8 marzo, decretarono l’intero territorio nazionale “zona protetta”: il virus si stava diffondendo come una macchia di inchiostro rosso, scorrendo da nord a sud sulla mappa italiana.

Lo stesso inchiostro che stava segnando il mondo intero.

Successivamente, le restrizioni diventarono sempre più severe. La libertà di movimento sarebbe stata limitata: si può uscire solamente per esigenze lavorative, per emergenze o per motivi di salute. E soltanto accompagnati da un’autocertificazione per la circolazione che può essere stampata dal sito del Ministero dell’Interno o fornita da un agente di polizia. Bisogna specificare il motivo dello spostamento. La polizia può controllare i dati. E in caso di falsa testimonianza, il soggetto viene sanzionato con una multa fino a 206 euro.

Il lunedì mi svegliai guarita, e continuavo a pensare a cosa significasse tutto questo per la cultura italiana. Questo è un paese vivo. La gente qui fa molta poca vita in casa. Il primo caffè del mattino al bar, al bar per il caffè dopo pranzo, al bar per l’aperitivo, al bar per incontrare gli amici, al bar per tutto. Si vive nelle strade. La gente si abbraccia e si bacia di continuo, si ferma a parlare.

Come è possibile che ora si imponeva la cultura della distanza?

Ma è andata così. È arrivata la lunga clausura. E nel delirio dell’isolamento certe parole mi tormentavano la mente. Mi sono resa conto che ce ne sono alcune che sto ripetendo di più: nelle telefonate, nei messaggi, su Twitter, nei dialoghi a distanza che sto facendo. Potrebbe forse essere un indizio per comprendere quello che sto vivendo?

Potrebbe essere che nelle parole io trovi le risposte?

Martedì i miei figli sono ritornati a casa. Abbiamo allestito una scuola improvvisata in salotto. Ci siamo buttati sul pavimento. Abbiamo giocato. Ho ballato con mia figlia tra un compito e l’altro. Un angolo della sala da pranzo è diventato il mio ufficio. A volte ho cercato di isolarmi con le cuffie.

Il salotto si era trasformato anche in una palestra di yoga per seguire le mie classi online. Ed anche nel luogo prescelto per gli appuntamenti virtuali con le mie amiche: abbiamo sorseggiato vino fingendo di star sedute attorno al tavolo di un qualsiasi bar del mondo. Ci siamo sforzate di sentirci allegre.

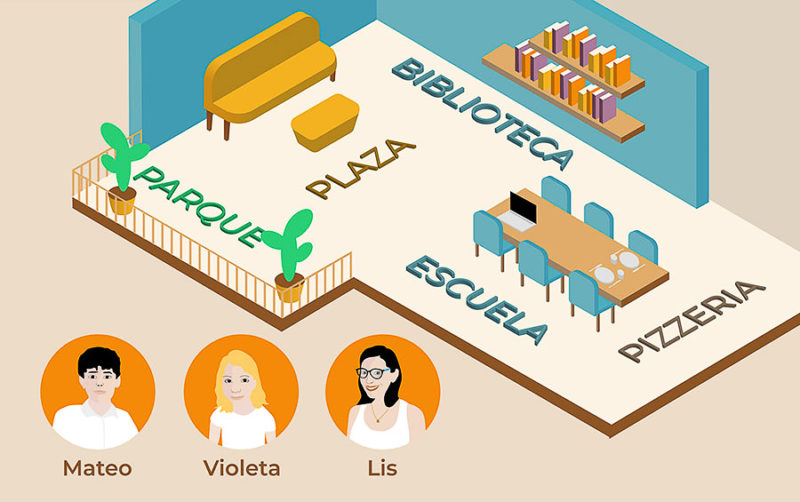

Trascorriamo la maggior parte del tempo in questo luogo, che ora assume più significato e, di volta in volta, è la nostra pizzeria, il bar, la palestra, la biblioteca, il museo, il cinema, la scuola, così come lo disegna la mia amica Elodie, una romana che sta vivendo gli stessi giorni di isolamento.

La mia casa è grande 113 metri quadri e ha un balcone che affaccia su un parco. Quando finiamo di lavorare e di fare i compiti, con i miei figli ci sediamo sul balcone a vedere i vicini che passeggiano con i loro cani. A volte mettiamo su un po’ di musica, alcuni di loro ci salutano.

Quando splende il sole della primavera, i volti si fanno più felici. Nonostante tutto.

Giovedì 12 marzo tutti i bar e i ristoranti d’Italia furono chiusi completamente. Per fortuna i supermercati funzionavano regolarmente più o meno organizzati, nonostante il fatto che all’inizio la gente si precipitò in acquisti spropositati e svuotò gli scaffali di acqua, pasta e pane.

Quel giorno sentii che dovevo fare qualcosa per disconnettermi dallo spazio e dal tempo. Mi sono sempre chiesta quanti libri avessi. Non avevo mai avuto il tempo di contarli. Quello era il momento. Ho tirato su delle torri di libri, non molto alte. Ho svuotato gli scaffali di tutta casa. Avevo indossato una mascherina per spolverarli.

E così cominciai a viaggiare nel tempo. Mi sono imbattuta in dediche, libri regalati, prestati, comprati e uno rubato. Sì, non ne vado fiera. La storia risale a quando ho vissuto in Tailandia per 3 anni e lì non trovavo libri in spagnolo; avevo una gran voglia di leggere Gomorra, di Roberto Saviano, così lo sottrassi delicatamente dalla libreria di un’amica. In seguito, mi sono trasferita e non l’ho più restituito. È qui con me.

Ho ritrovato anche un libro con la dedica di Elena Poniatowska, Tinissima. Una volta la intervistai e le chiesi di firmarmelo. I libri mi ricordavano gli amici che ho incontrato nel mio cammino. Óscar Martínez, La bestia. Santiago Gamboa, La sindrome di Ulisse. Héctor Torres, Objetos no declarados. Carlos Manuel Álvarez, Cadere.

La letteratura ti salva. Può sembrare un cliché, ma fu quello che provai quel giorno. Mi aveva salvato durante il mio divorzio e mi ha salvato ancora durante l’isolamento.

La letteratura mi ha reso resiliente.

L’Italia è il paese con il maggior numero di anziani in Europa. Il 23% della popolazione – 14 milioni di persone – ha oltre 65 anni. Nel mondo, solo il Giappone la supera.

Il “tasso di mortalità” nel mio palazzo lo calcolo in base al numero di volte che all’entrata vedo un tavolino ricoperto con un manto nero e un libro su cui la gente può lasciare un ricordo scritto sul defunto. Quando chiedo ad Alessandro, il portiere, mi da sempre qualche dettaglio in più: mi dice in quale appartamento viveva l’anziano, chi era. Quel tavolino funebre lo vedo molte volte, più di quattro all’anno.

Qui si convive con la morte, anche se le persone anziane vivono a lungo e in condizioni invidiabili. Con il coronavirus, questo paese si è mobilitato – o per meglio dire paralizzato – pur di dare più vita ai propri anziani. Ci è stato chiesto di non affollare il pronto soccorso degli ospedali. Ci hanno chiesto responsabilità, pazienza, tolleranza. Alle 6 di sera la gente si affaccia ai balconi per salutarsi e cantare canzoni tutti insieme. Nel mio palazzo lo fanno in pochi. Non ho visto i vecchietti che conosco. Forse hanno paura. Sono uscita anch’io sul balcone e ho messo un po’ di musica a basso volume per non disturbarli.

Durante la mia clausura, non ho mai smesso di pensare all’immensa popolazione che lavora illegalmente, ai migranti, ai venezuelani che stanno appena cominciando la loro vita nel bel mezzo di questo caos. È dura sfuggire alla guerra, alla violenza e alla povertà per approdare in questo paese con strade deserte.

Sui social network e su striscioni appesi alle finestre le persone hanno scritto che alla fine #andràtuttobene. Tutti dicono che l’Italia sia già sopravvissuta molte volte. E questo è vero.

Chissà che la parola solidarietà possa essere definita di nuovo grazie all’immaginario italiano.

La mattina di sabato 14 marzo andai al mercato vicino casa, dove di solito compro frutta, verdura, formaggio, uova fresche e fiori. Ma i fiori non c’erano, solo alimenti. Si poteva entrare uno alla volta. Dalla distanza di un metro salutai Marco, il mio macellaio di fiducia. È lui che prepara gli hamburger e le polpette preferite dei miei figli. Lo assistono sempre Roberta, sua figlia, ed Emilio, suo padre.

La mattina di sabato 14 marzo andai al mercato vicino casa, dove di solito compro frutta, verdura, formaggio, uova fresche e fiori. Ma i fiori non c’erano, solo alimenti. Si poteva entrare uno alla volta. Dalla distanza di un metro salutai Marco, il mio macellaio di fiducia. È lui che prepara gli hamburger e le polpette preferite dei miei figli. Lo assistono sempre Roberta, sua figlia, ed Emilio, suo padre.

Stavolta Emilio non mi guardava molto. Mi spiegò che se avessi avuto bisogno avrei anche potuto ordinare via WhatsApp, così da non dover andare al mercato. Marco mandò un saluto ai bambini. Mi allontanai salutando con la mano, a distanza. Sentii un groppo in gola. Non saprei se fosse perché vidi i capelli di Emilio più grigi che mai e percepii la sua fragilità, o se fosse perché stavo realizzando quanto queste misure avrebbero profondamente colpito le finanze delle famiglie italiane.

Marco mi disse tutto andrà bene. Ma io provai angoscia.

Martedì 17, tragico: il coronavirus decimò 345 persone in quel giorno. Il mio vicino metteva le canzoni di Fabrizio de André. Durante quella notte, né io né lui chiudemmo occhio. Fortunatamente i bambini dormivano.

Alle 8 di sera mi ero affacciata al balcone per salutare i vicini con la torcia del cellulare, come avevano preannunciato sui social network, di farlo tutti insieme per non sentirci tanto soli. Nel mio palazzo, tuttavia, non si affacciò nessuno, così richiusi di nuovo la finestra. Faceva freddo.

Il paese a poco a poco si stava velando di tristezza. I morti sono tanti. Ma i numeri da soli non dicono nulla quando si vedono le immagini delle bare nella chiesa di Bergamo: oggi gli italiani non possono nemmeno partecipare al rito della morte, perché siamo tutti in quarantena sforzandoci di arrestare questa catastrofe.

Chissà che questa non sia l’espressione più eloquente della solitudine.

Ma la vita scorre. Una di queste notti sono uscita per buttare la spazzatura. Ne ho approfittato per fare un breve giro dell’isolato e sulla strada ho incontrato una coppia sulla quarantina che camminava nel parco. Non c’era nessun altro. Non rispettavano la distanza prescritta tra le persone: si stringevano le mani, si abbracciavano e sussurravano all’orecchio come innamorati. Non sembrava una coppia sposata che era uscita dalla noia solo per una passeggiata. L’uomo portava una busta con un litro di latte e dei biscotti. Appena mi videro, si spaventarono e si separarono immediatamente. Mi venne da ridere e pensai che l’amore, adesso più che mai, era diventato un atto sovversivo.

Ma la vita scorre. Una di queste notti sono uscita per buttare la spazzatura. Ne ho approfittato per fare un breve giro dell’isolato e sulla strada ho incontrato una coppia sulla quarantina che camminava nel parco. Non c’era nessun altro. Non rispettavano la distanza prescritta tra le persone: si stringevano le mani, si abbracciavano e sussurravano all’orecchio come innamorati. Non sembrava una coppia sposata che era uscita dalla noia solo per una passeggiata. L’uomo portava una busta con un litro di latte e dei biscotti. Appena mi videro, si spaventarono e si separarono immediatamente. Mi venne da ridere e pensai che l’amore, adesso più che mai, era diventato un atto sovversivo.

Oggi, nel bel mezzo di questa congiuntura che travolge il mondo, ho più di quattro valigie. I miei figli hanno 7 e 9 anni. Vivo a più di diecimila chilometri dalla città in cui sono nata. Adoro comprare fiori il sabato, andare al lavoro a piedi o in bici. Infuriarmi con la stessa passione italiana è sempre un piacere divino, così come mangiare pasta la domenica. Lamentarmi con o senza motivo. Leggere Italo Calvino o Cesare Pavese. Omaggiare Gramsci al cimitero.

Ho ottenuto come ricompensa un paese, una cultura che amo e che oggi sceglierei.

Sta per arrivare il 20 marzo. Scrivo questa storia e allo stesso tempo mi chiedo quale sarà la fine di tutto. Nonostante il senso di incertezza, credo di aver già assimilato la mia nuova realtà. Le mie mani sono meno secche e i miei capelli grigi più visibili perché non posso andare dal parrucchiere. Ho una giacca sulla sedia per indossarla nelle mie riunioni virtuali, solo per essere un po’ più elegante. Ho meno tempo per leggere.

Mi sono resa conto che oramai non faccio più piani: vivo giorno per giorno.

In Italia ci sono 4032 morti per coronavirus al 20 marzo. Più dei 3250 registrati in Cina. Mi perdo pensando a tutto ciò. Squilla il telefono. È mia madre. Mi chiama da San Cristóbal, ad occidente del Venezuela, dove sono nata. Mi racconta che lì non hanno benzina – o che ce n’è meno di prima –, che per la maggior parte del giorno non c’è elettricità, che hanno chiuso la frontiera. Mi chiede come farò ad inviare le prossime spedizioni. Mi preoccupa ciò che può significare il coronavirus per il Venezuela. Forse è per questo che quando riaggancio penso a parole come primavera, solidarietà, resilienza, angoscia, solitudine, amore.

Queste sono le parole che brillano con più intensità nei momenti più bui.

Traduzione: Federica Marano

2642 readings

I am a slow, messy nomad. I keep journals in several notebooks. I am a journalist. For the last six years, I have been working, breathing, reading, eating and walking in Rome, Italy.