Le professeur Isaac López est arrivé épuisé chez lui à Pueblo Nuevo, sur la péninsule de Paraguaná, pour constater qu’une fois de plus, il se retrouvait sans eau ni électricité. Il est descendu dans la rue et, comme en d’autres occasions, s’est joint à la protestation des voisins débordés. Il ne s’attendait pas à ce que ce jour-là il commencerait à subir une expérience traumatisante qui, neuf mois plus tard, laisse encore des séquelles dans son esprit. Voici comment il se souvient des événements.

Illustrations: Robert Dugarte

Illustrations: Robert Dugarte

Je reviens au récit de ces jours. J’entre à nouveau dans l’obscurité comme quelqu’un qui regarde le fond noir d’un puits.

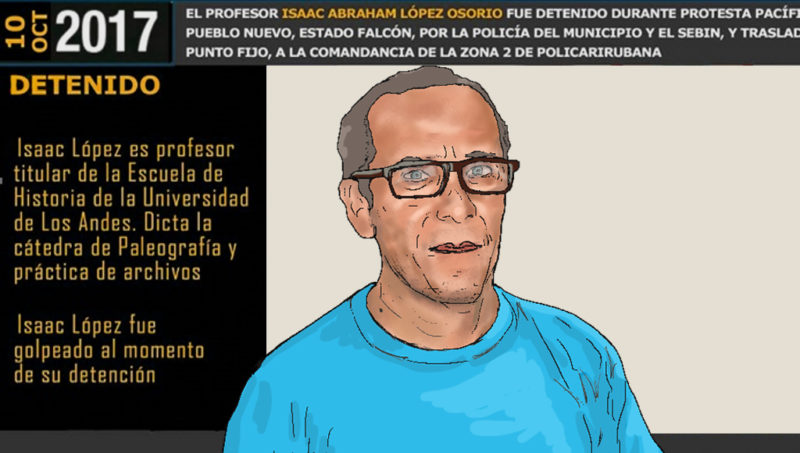

C’est le 10 octobre 2017, je reviens chez moi dans le quartier de Pueblo Nuevo à Paraguaná après une journée épuisante de travail. À peine arrivé, je me rends compte, à nouveau, de l’absence d’eau et d’électricité. Le courant électrique va et vient avec quelques coupures pendant sept heures ou plus; l’eau manque d’une manière constante, dans plusieurs occasions, elle ne vient qu’une fois par mois. Avec l’indignation accumulée durant des semaines, je me demande comment les autorités peuvent soumettre une population sans services de base et sans argent liquide durant des périodes étendues. Comme les jours précédents, je prends ma casserole et je me joins aux voisins qui frappent des marmites et des poteaux et qui font résonner leurs sifflets.

Quelqu’un suggère de nous approcher sur la place où la communauté s’est réunie pour exprimer sa contrariété. Alors que je marche, j’observe une multitude de gens qui font résonner des casseroles. Dans le Centre Culturel Josefa Camejo, il y a une opération d’identification. Au centre du village, la communauté est agitée: une foule, formée surtout de jeunes, a élevé une barricade près de la mairie et crie à la police placée au fond de la scène. Des restes d’ordures brûlent dans la rue. D’où je suis, je vois des femmes, des hommes et des enfants devant leurs maisons faisant résonner toutes sortes d’objets. C’est une manifestation spontanée : personne ne dirige ni harangue, personne n’organise. Seule une frustration, une rage pour les mauvaises conditions de vie et pour tant de calamités quotidiennes.

Un groupe de garçons jette des pierres à la police. Je traverse vers la place pour éviter l’escarmouche. Je m’approche d’un voisin et nous continuons ensemble à frapper nos casseroles. Soudain, un officier ordonne de se jeter sur les manifestants. Je l’entends crier:

—Tenez-moi celui-là.

Deux jeunes soldats me secouent, arrachent ma chemise et me frappent avec leurs bâtons. Ils me poussent brusquement jusqu’à une moto, me fracassent la tête et me font monter dans le véhicule. Pendant qu’on se déplace, le chauffeur dit:

—On va te baiser et la chatte de ta mère, bâtard, enculé. Maintenant tu vas savoir ce qui est bon pour toi.

Pendant ce temps-là, le gars derrière me cogne plusieurs fois avec son poing dans les côtes. Mon cœur bat frénétiquement et j’essaie de prendre tout l’air possible.

En voyant que la police m’emmène, certains habitants crient. Plus tard, j’ai appris qu’Isael Madriz avait contacté Domingo Alfredo Romero pour diffuser la nouvelle sur les réseaux, aussi le cher et solidaire Mario Pérez Chacín avec Fe y Alegria et les dynamiques Jacrist Sandoval et Rafael Cuevas avaient contacté les instances de l’Université des Andes, pour rapporter l’injuste détention qui fut bientôt connue dans l’infinie géographie de mes amis ponctuels [l’adjectif ponctuel fait référence à un groupe des amis du prof. Lopez].

7 h du soir, je suis admis au centre de coordination N°7 de la police de Pueblo Nuevo. Il y a un gros agent là-bas qui a l’air étonné de voir ses collègues me pousser. Sans rien dire et sans connaître la cause de mon arrestation, quatre policiers me battent.

—Ne me regarde pas en face, ne me regarde pas en face, salaud.

Le coup d’une planche me fait tomber à genoux. Le morceau de bois s’enfonce dans mes cuisses et dans mon dos. Ils me menottent. À coups de pied, ils me jettent face contre terre. De nouvelles séries de coups me sont données. Un autre coup de pied me fait lever. Ils essaient de m’étendre à nouveau sur le sol, mais je résiste.

Je tremble de douleur et de colère. Je ne pleure pas. Je peux seulement dire: “Ce n’est pas le cas, ce n’est pas le cas.”

Un policier brun, de taille moyenne, réplique:

“Ce n’est pas le cas, ce n’est pas le cas, quoi ? Et c’est comment salaud? Comment ça va, putain de bâtard? Tu aimes protester, hein? Vous aimez faire résonner des casseroles dans les rues contre le gouvernement? Vous allez voir ce qui est bien!”.

—Dans ce pays, il y a des lois, il y a des codes, il y a des droits —dis— je avec une voix entrecoupée.

Je reçois en réponse une raclée de coups sur la poitrine et les côtes.

—Quelles lois, enculé? Quelles lois? Répond un des autres jeunes agents, comme préambule avant de m’enfermer dans un bureau.

J’essaie de parler, mais deux gifles m’en empêchent.

—Tu restes ici, bâtard. Tu vas voir ce qui va t’arriver, enculé.

Dans ce petit espace, je n’arrive pas à comprendre ce traitement disproportionné, juste pour avoir frappé une casserole?

Une fois mes agresseurs partis, je dis au policier de garde que je ne comprends pas l’attitude de ses collègues.

—Je suis professeur à l’Université des Andes. J’ai ma carte dans mon portefeuille. Je suis ici depuis quelques mois pour faire un travail de recherche dans le cadre du doctorat en histoire que je poursuis à l’Université Catholique André Bello de

Caracas. Voici ma carte d’identité. Je ne suis pas un criminel. Je me plaignais seulement du manque d’eau et de lumière.

Les agents qui m’ont arrêté reviennent avec deux garçons déconcertés qui ne savent pas pourquoi ils ont été arrêtés. Ils nous mettent face au mur et avec un tuyau nous cognent sur le dos. Ils nous font agenouiller.

Le bureau se remplit de gens. Chaque nouvelle arrivée est accompagnée de coups et d’insultes.

—Ils ont blessé l’un des nôtres, maintenant ils vont se faire baiser. À Ramo Verde (Prison), ils vont tous aller. Il n’y a pas de passe—droit ici. Tous ceux qui protestaient vont y passer.

Bientôt, le sang et la sueur saturent l’environnement. La plupart d’entre eux sont de jeunes détenus emprisonnés loin du centre de la manifestation : la mairie de Falcon. Lorsque nous sommes plus d’une douzaine, ils nous mettent de la poussière de poivre dans le nez.

Ils nous emmènent dans la cour. Il a plu. Une foule s’est rassemblée à l’extérieur du poste de police et a crié pour que cessent les abus.

On nous fait monter dans deux camionnettes. Sur le chemin, ils nous frappent à la tête pour que nous ne levions pas les yeux; certains d’entre nous doivent supporter un pied sur le cou, la tête ou la poitrine et les agresseurs demandent à leurs camarades de les photographier avec leur téléphone tout en nous insultant:

—Maintenant, vous allez vraiment vous faire baiser, bandes de salauds. À Ramo Verde, vous allez en baver. Au Sebin (Service Bolivarienne d’Intelligence National), pour que vous sachiez ce qui est bien. Qui vous envoie brûler la mairie, enculés?

La mairie brûlée ? Quand ? —Je me demande. On me serre les menottes. Peut-être qu’ils nous emmènent à la plage pour nous jeter à la mer.

Nous arrivons au centre de coordination de la police N° 2 à Punto Fijo, le commandement de la police situé dans le Secteur Mene Grande. Deux hommes adultes mûrs: un agriculteur de Camunare qui était sorti de son hameau pour obtenir sa carte d’identité et moi-même; quatre mineurs, dont une jeune fille de 17 ans sauvagement giflée; les autres, âgés de 18 à 30 ans: étudiants, sportifs, professionnels de la communication ou du tourisme. C’est là que nous commençons à nous reconnaître, comme habitants d’un petit village où nous nous connaissons tous ou presque. Les trois jeunes restent ainsi enfermés trois jours, ainsi que la jeune fille effrayée avec les trente hommes.

Ils nous accueillent dans le petit espace sous un escalier près de ce qu’ils appellent “la Poblacion”, le secteur qui abrite des criminels ordinaires et très dangereux. D’autres détenus accusés d’avoir incendié la mairie de la municipalité de Los Taques et d’avoir fomenté des manifestations dans le quartier de Las Margaritas de Punto Fijo y étaient déjà.

Ils nous forcent à signer des feuilles qu’on ne peut pas lire, puis ils nous conduisent —sans cesser les injures et les insultes— jusqu’à la cour du commandement. Je pense que j’aurais accepté la peine de mort si les coups avaient cessé.

Ils nous ont mis en deux rangs : un debout et un à genoux. Mains derrière la tête, devant plusieurs bouteilles d’essence que nous voyons pour la première fois. Après les photos, le groupe commando qui nous a emmenés jusqu’à Punto Fijo se retire. Il était déjà 4 heures du matin, le 11 octobre. Avant de partir, on m’enlève mes menottes. Mes poignets sont meurtris, presque en sang.

L’agent de service, voyant que la surpopulation me fait suffoquer, me laisse m’asseoir sur l’escalier. Les prisonniers ordinaires crient: C’est le “dur”, c’est le patron. Ce petit gars est le seul à avoir apporté des menottes. Regardez le visage arabe qu’il a. C’est le “dur”. Et aussi : “epa Pure” (vieux), donne-moi un coup de main. “Pure” (vieux), arrête ce chat (donne-nous quelque chose) nous avons faim. Un petit chat noir se promène devant les cellules. Les hommes lancent une sorte de ficelle avec un couteau attaché à une extrémité avec laquelle ils veulent le chasser et le transformer en rôti. Le jour se lève.

Au milieu de la matinée, ils nous conduisent au réfectoire et nous y laissent après nous avoir prévenu qu’il s’agit d’une concession, mais que le séjour dans cet espace dépendra de notre bonne conduite, sinon nous serons incarcérés avec les prisonniers ordinaires. Ils ne veulent pas de cris, de disputes, d’émeutes, ni de gens devant les portes ou les fenêtres. La peur s’apaise.

Nous nous sommes répartis entre les tables et les chaises, et aussi sur le sol. Nous ne savons pas de quoi nous sommes accusés. Nous avons échangé nos expériences:

—J’ai été attrapé près de la pépinière du Titiriji.

—Moi, derrière l’école Coto Paul, quand je suis allé faire une course pour ma mère.

—Moi, dans la queue de la carte d’identité dans le Complexe.

—Moi, près du chariot de hot-dogs sur la rue Bolivar.

—Je venais de Jadacaquiva, d’une réunion que nous avions là-bas, et ils m’ont emmené par tromperie. Ils m’ont sorti de chez moi.

—Nous étions dans le coin à regarder ceux qui éteignaient la bougie.

Vers midi, les familles commencent à arriver. Avec eux, le journal où on peut lire la déclaration du maire de la municipalité, qui indique que, 24 heures auparavant, il savait que cette action entreprise par des sympathisants du Bureau de l’Unité (l’opposition) était en préparation, et que les responsables seraient soumis à toute la rigueur de la loi. Le maire lui-même se montre dans les espaces du C-2 (centre de coordination de la police N° 2) avec les principaux témoins de l’incendie, mais il ne s’approche pas d’où nous sommes confinés.

Le mercredi 11 se passe sans nouvelles. Aucune autorité ne nous explique le motif de notre emprisonnement. Des amis avocats, intéressés par l’affaire, s’approchent pour nous remonter le moral et nous faire passer les rumeurs qui circulent dans toute la municipalité : le bureau de l’administration de la mairie a été détruit, les climatiseurs ont été détachés, les ordinateurs ont été pris, ils nous accusent de cela.

La même commission qui nous a transférés de Pueblo Nuevo à Punto Fijo nous conduit au Cicpc (Centre d’enquêtes scientifiques, pénales et criminelles) pour nous en informer. À l’arrière d’un fourgon, on nous enferme à cinq, entre 14 h et 15 h, sous un soleil torride, j’ai une tachycardie. Ma transpiration abondante et une pâleur évidente font que mes compagnons avertissent le conducteur. Ils me font monter à l’avant du véhicule. Les policiers vocifèrent:

—Vous n’auriez pas dû brûler la mairie. À cause de ça, vous, les gens de l’opposition, vous ne sortez pas d’en bas. Parce que ce que vous faites, ça nous énerve tous. Vous voulez sortir de la mairie et brûler toutes les preuves qui pourraient l’incriminer.

Au Cicpc, un membre de ma famille me fait apporter une pilule pour la tension.

—Tiens, vieux salaud. J’espère que tu vas mourir d’une crise cardiaque, enculé de merde. Pourquoi ne t’a-t-il pas donné ça hier quand tu brûlais la mairie – dit le policier qui jette la pilule par terre. Les flics rient, ce sont les mêmes qui nous ont tabassés la veille. Le médecin légiste et les secrétaires qui prennent nos déclarations se moquent aussi.

Se présenter devant le médecin légiste est une comédie pour respecter des dispositions auxquelles personne ne semble croire. Ils nous envoient nous mettre par terre. En nous nommant un par un, le médecin, Pablo Sivila, demande : “Avez-vous été battu? Les agents qui nous ont torturés toute la nuit sont jusqu’à côté de nous. Avec nos chemises déchirées (certaines avec des taches de sang), des contusions évidentes sur les visages, les seins et le dos, nous nions tous avoir été frappés, sauf un des garçons qui ose dire : “Juste quelques touches techniques”. Cette impertinence lui vaudra de nouveaux coups de retour au poste de police.

Au centre de coordination de la police N° 2 de Punto Fijo, les détenus défèquent au milieu des excréments des autres. Là aussi, nous nous baignons avec une petite bouteille d’eau que nous procurent les agents. Ils nous laissent sortir quatre à quatre. La pudeur disparaît devant les nécessités corporelles. Tout près de cet endroit, nous mangeons ce que les gens nous apportent, au milieu de nuages de mouches et d’odeurs indescriptibles. Bientôt, nous organisons des journées de nettoyage. Nous brossons, vadrouillons, lavons des tables et des chaises. Les quatre premiers jours, on nous empêche d’avoir des matelas, nous dormons sur des couvertures au sol, utilisant comme oreillers des bouteilles de soda.

Malgré les calamités, il y a des moments d’encouragement : la solidarité des prisonniers dans la salle à manger, pas seulement ceux de Pueblo Nuevo, mais aussi ceux de Los Taques et de Las Margaritas. Cette camaraderie et ce soutien aident et réconfortent. Nous lisons des passages bibliques grâce au jeune Pasteur José Manuel —voisin de Las Margaritas et arrêté dans les mêmes conditions que plusieurs d’entre nous—, ou les chroniques Non Sanctas, compilées par Dario Jaramillo Agudelo. Parfois, nous jouons au Ludo ou aux cartes. Le samedi 14, la famille Gonzalez et un groupe de voisins de Pueblo Nuevo préparent une grande casserole de soupe.

Le jeudi 12, enfin, se présente le procureur du ministère public. Le jeune homme, envoyé de Caracas, est emphatique. Il me dit:

Vous êtes accusés de l’incendie de la mairie et c’est un crime grave. Vous êtes l’aîné et vous devez parler aux jeunes. Vous ne sortirez pas d’ici de sitôt. Je vous l’ai déjà dit, et certains d’entre vous sont tombés dans le panneau. Aujourd’hui, vous allez être virés du tribunal et demain aussi. Dans ce cas, le pouvoir exécutif s’impose au pouvoir judiciaire, ce qui est devenu une affaire politique. Dans ce cas, ceux qui décident sont le gouverneur et le maire. Cela peut durer longtemps, jusqu’à ce qu’ils le veuillent.

C’est à mon tour de me renforcer et de donner de la force à certains garçons. Un enchevêtrement obscur que je ne comprends pas encore couvre notre détention. Qui a (ou qui ont) brûlé la mairie? Ou plus précisément qui a (ou qui ont) brûlé le bureau d’administration de la mairie? Désormais, nous vivrons la chute des agents du C-2 de Punto Fijo chaque fois que la nourriture arrive et la négligence des autorités judiciaires concernant l’affaire. Un essaim d’informations et de contre-nouvelles, typique d’un pouvoir exercé à partir de commérages et de blocus, gravitent autour de nous, devenus “les gens de Pueblo Nuevo”: Isael Madriz, Juan Diego Irausquín, Daniel Petit, Vicente Hurtado, Jonathan Petit, Liliana Rodriguez, Francisco Pérez, Guillermo Dávila, Andrés Martínez, Elvis Martínez, Victor Gonzalez, Joel Gomez, Jesus Gomez, Brian Zavala, Sheldor Hostos, Jesus Garcia, Humberto Jesús Marquez et Isaac Lopez; nos prénoms.

La tachycardie et les vertiges me reviennent à chaque fois qu’on m’enferme dans les cachots des tribunaux, remplis d’excréments, où la chaleur est pénible et insupportable. L’un des deux jours où ils nous ont emmenés —sans nous présenter— à l’audience, nous avons été placés avec un détenu atteint de gale. Plusieurs d’entre nous ont été infectés.

Sous la direction du superviseur en chef, Jesús Gutierrez, l’action policière s’est déroulée cette nuit-là, selon le dossier. Navarro, Argüelles, Velásquez, Petit, López, Herrera, Medina, Rodriguez et Chirino sont les officiers et superviseurs qui racontent et signent le rapport sur ce qui s’est passé, selon eux, le 10 octobre. L’acte de police N° OCT-10-0174-2017, qui établit “qu’une grande foule de citoyens et de citoyennes qui manifestaient pour la mauvaise prestation des services publics…”, est à la base des charges qui nous sont imputées ainsi qu’à 17 autres Vénézuéliens. Je suis accusé de : 1. Terrorisme, 2. Résistance à l’autorité, 3. Port de substances inflammables, et 4. Désordre public. Ici, il est dit que j’ai été arrêté à proximité de la mairie de Falcon faisant partie d’un groupe de 7 habitants qui transportaient deux conteneurs de 5 litres et un conteneur de 20 litres d’essence. Pourquoi ce mensonge? Beaucoup de membres de la famille et d’amis font des démarches auprès d’agents du pouvoir, ici et là, et même au-delà. Tellement que je ne sais pas si cela aura fait effet. Mes frères et mes neveux, constants dans leur affection, me donnent de la force. Mes cousins et mes amis mettent leur persévérance pour me sortir de cet enfer.

Au milieu de tant de terreur et d’incertitude, à qui faire confiance? J’ai été étourdi. Les coups me laissent une migraine persistante et des crises de vertiges qui, bien plus tard, se sont atténuées. Mon avocat, Domingo Alfredo Romero, frère d’Ana Cristina – de Tiquiba– et l’un des nombreux enfants qui s’approchaient de la maison les jours de «la rencontre ponctuelle des Amis» où la poésie et la chanson

du pays se trouvaient sur un terrain de Pueblo Nuevo. Un jour, je l’ai entendu expliquer notre situation aux garçons, et j’ai vu en lui un professionnel, quelqu’un de compétent; je suis content d’avoir parié sur lui. Son exposé du lundi 16 octobre devant le juge de l’affaire, Saturno Ramirez, me semble exceptionnel. Ses arguments sont très sérieux : 1. Il condamne l’incendie de la mairie et exalte l’esprit pacifique des novopoblanos (les habitants de Pueblo Nuevo); 2. Il s’interroge : Pourquoi le siège de la mairie a-t-il été immédiatement peint si c’était là une preuve fondamentale du procès, où les empreintes des personnes impliquées devraient-elles être? Pourquoi les vêtements et les mains des accusés n’ont-ils pas été examinés à la recherche de restes de substances inflammables? Pourquoi les maisons des détenus n’ont-elles pas été réquisitionnées à la recherche d’appareils de climatisation ou d’ordinateurs volés à la mairie? 3. Il souligne que les déclarations des témoins n’indiquent aucun des accusés et qu’elles font au contraire référence à des sujets qui n’ont jamais été recherchés par les corps de police; et 4. Preuves des contradictions et des lacunes du rapport de police telles que le port d’une bombe munie d’une mèche enflammée dans un sac en plastique ou le signalement de 7 personnes portant un cocktail Molotov.

Lorsque je l’entends, je pense que le juge déclarera la liberté absolue pour tous.

Ce ne fut le cas. Dans une décision déconcertante, il laisse la moitié d’entre nous libre et prive de liberté l’autre moitié, sur la base d’arguments aussi faibles que tous ceux qui soutiennent ce processus absurde. Personne ne pourra payer l’angoisse des mères et des frères.

Sept personnes innocentes ont été détenues près de 40 jours du jour au lendemain “La Poblacion”, vivant avec des prisonniers communs, sous pression d’appels constants de proches de petits représentants du pouvoir pour leur dire faire ce qu’ils ignoraient. Maintenant, les 18 accusés sont en liberté bien qu’ils soient soumis à un contrôle. Je me sens marqué et mon esprit est miné par la douleur.

Je continue en essayant de faire valoir la sève des vieux de ma terre, mais parfois je suis assailli par les ombres. Heureusement, il y a le réconfort de l’affection et de la solidarité. Domingo, par exemple, a refusé de faire payer ses défendeurs.

—L’amitié. Les amis ne sont pas facturés, m’a-t-il dit quand je lui ai demandé combien je lui devais, quel était le montant de ses honoraires professionnels.

Je ne pourrai jamais le payer.

Traduction par Renée Gravel

1068 readings

I am a researcher and a history professor at the University of the Andes in Mérida. I yearn for the waters of Paraguaná and collect and tell stories of that endless scenery.